40歳からのキャリアとコミュニケーション研修

40歳からの社員教育に必要な

世代間コミュニケーション・信頼関係づくり

教える/指導する/頼る/おとなのほう・れん・そう

定年退職後のキャリア準備/多様性社会の理解

世代間の相互理解と風通しのよい職場風土を実現させます

40歳からの社員教育におすすめしたい3つの研修

cöliaison standardはミドル世代社員の教育に実績があります。

会社の大黒柱となる社員が成長するからこそ、発展する組織だと確信しています。

→もっと実力発揮してもらいたい

1 50歳からのマスターズ研修

中高年世代特有の悩みと将来像を展望する

社員と組織のためのキャリアシフトをつくりあげます

→心理的安全性の高い職場にしたい

2 世代間コミュニケーション

年齢差に戸惑わない、断絶をうまないように

信頼関係と相互理解にいかすコミュニケーションスキルを身につけます

→幸福な定年の日を全力でサポートしたい

3 定年後の働き方研修

定年後の生活と働き方を確認して

今からできるキャリア構築を整えます

1 50歳からのマスターズ研修

40代から60代前半のスタッフ対象にしたキャリア点検とビジネススキル研修です。

これまでやってきた経験はあなたにとっての価値そのもの。

しかし、せっかくの経験やキャリアがうまく評価されない、

そのため、仕事そのものが楽しめない。

できていたことがあたりまえになっていくにつれなんとなく虚しい・・・。

仕事のピークは40歳前後。

そこからゆるやかなカーブを描いてパフォーマンスは下がります。

その人を「働かないスタッフ」と烙印を押すにはまだ早い。まだまだやれることはたくさんあります。

ミドル世代スタッフの働き方とキャリアを見直して、いきいき働き、成長を遂げるためのキャリア研修です。

〈内 容〉

・キャリア棚卸し

・将来の生活と仕事の人生設計

・お金の知識

・コミュニケーションのくせと傾向を知る

・世代の違いをこえた伝え方聞き方トレーニング

・リスキリングと学び直し

自分の思考と行動、成果をふりかえり、10年後20年後の生活と仕事を描き今からできることを考えます。

〈成果イメージ〉

・ミドル世代スタッフの活性化

・生産性の向上と安定した人間関係

・中高年世代と若年層との共感と共有

・次世代スタッフの育成

・目標設定による新しいキャリア転換

・組織ビジョンへの推進力強化・・・

〈組織にとってのメリット〉

ミドル世代からシニア世代に移行する社員のパフォーマンスを高めることで生産性が向上し、

職場風土をよくすることによって若い世代がいきおいよく育つ環境が整います。

2 世代間コミュニケーション

「昭和ですよね」といわれた私は、正直「イラッ」としました。もうずいぶん仕事の最前線を走ってきたんだ・・・と、あらためて自分の年齢を確認したりもしました。こうして、時代の速度があがれば世代の違いを実感するものです。

ただ、「古い」とか「わからない」とか言われたり、伝えたいことが違った形で伝わってしまったりすると、自分の不甲斐なさに情けなくなったり、コミュニケーションの意欲が低下してしまいますね。

これが「世代間コミュニケーション」のスタート地点です。

職場はいろんな考え方、背景、経験、専門性、意識を持つ人のあつまりです。お互いを理解しあい、相手にうまく伝わるように言葉を選び、仕事をすすめる必要があります。今までなら「常識」とか「あたりまえ」があって、「あ」「うん」で分かり合えていた安定した時代でした。しかし、現代は変化の時代。あたりまえが通用しないのです。どうすればよいのか、昭和から平成に頑張ってきた人にとってはとても重たい問題です。

もしこれがうまくいかなかったら?

人は理解しあえない職場で「がんばろう」と思えません。もらえるだけ給料をもらって最低限で働く選択をしようとします。また、家庭の事情で急な休みをとったり、正規からパートに、在宅勤務になど働き方を変えたり、思いがけず病気になり療養が必要などで周りのサポートがないとわかったら、「ここにはいられない」と転職をしようとします。

もし、世代間のコミュニケーションが良好になると?

自分のことをわかってくれる職場の人のことを、もっと理解したいと思い、もっと助けてあげたいと思い、もっといい仕事をしようとします。人の心理は心理的安全性を求め、その環境のなかで自己成長をめざそうとするからです。

世代間コミュニケーションとは?

言い換えると「自分の正しさのぶつかりあい」です。

生きてきた人生から学んだことは、自分のなかでは正義です。それを否定されるとしたら自分自身の否定と同じです。だからこそ、世代間を理解することは大切なことなのです。

どうやって理解しあえばよいのでしょうか?

理解できないことだってあるはずなのにどうすればよいのでしょうか。これからは細切れに働く人だらけの集まりになります。24時間働けるスーパー選手が仕事をなしとげるのではなく、多様な価値観と生活背景をもつ人たちがどううまくパス回しをするか、それを職場に入れていくことが必要です。

ほんとうの世代間コミュニケーション

単にハラスメント対策ではありません。

すべての人がのびのび働ける職場環境に変えて、成長をめざすための学びです。

3 定年後の働き方研修

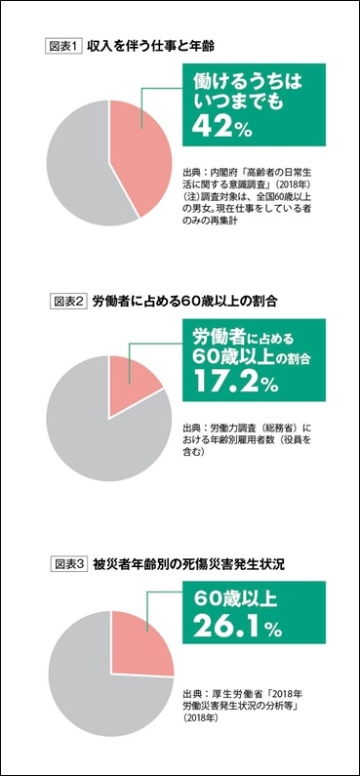

定年後も働きたい。

そう考えている人が増えています。

「働けるうちはいつまでも」と考える人は60歳以上の42%を占めていますし、

80歳で働いている人に聞くと「元気でさえいればずっと働きたい」ともいいます。

サラリーマン現役世代に比べて、60歳を超えてからの働き方は意外にいいものかもしれない。私はそう考えています。

心身ともに健康で、日々を楽しく暮らしている人たちに共通するのは、「自分らしい働き方」をしていること。生活費確保に追われながらの暮らしから卒業したあとは、自由な暮らしが待っているともいえます。

そのためには、準備が必要です。現役時代からあらゆる準備をすすめておくことで、しあわせな定年後が待っています。

たとえば、

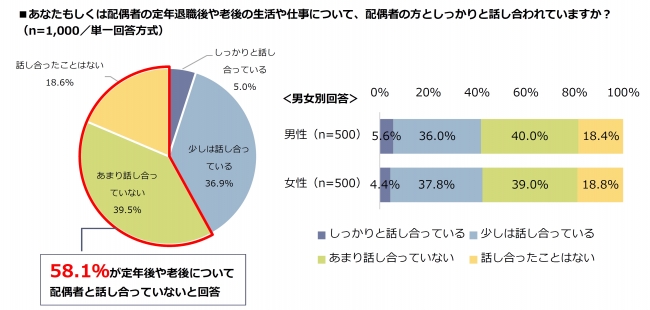

ご夫婦で定年後の仕事について話し合っていますか?

話をしていない、というのも聞きますが、いまさらどうやって話せば良いのか?といった戸惑いも伝わってきます。

つぎの目標が明確になると、日々の仕事へのモチベーションや姿勢が変わります。

たとえば、

話しやすくなった/愚痴っぽかったのに明るくなった/生産性があがった など、

仕事に良い影響が生まれているようです。

定年を意識しはじめた社員のしあわせな卒業のために、働き方の選択肢を考える機会をつくってはいかがでしょうか?

cöliaison standardの特長

中高年世代の理解

理想ではなく現実味のある高齢期生活のために必要なノウハウと最新情報を提供します

経験値と再現性

30年以上の講師経験と、実践心理学、組織マネジメントをいかし、人材開発に再現性の高い学びを提供します

影響力と学習定着

世代の違う社員を理解しチームにも影響を与え、学んだことが日々の仕事に変化を生み出し相乗効果を高めます

行動変容と成長

人生のビジョンにむけた行動変容を促進させ、確実に成長へ向かわせます

ライブ感あふれる学び

対面・オンラインのハイブリッドでのワークや対話により、参加意識を高め、わかりやすさと臨場感を生み出します

ご継続とご紹介

参加者からのリクエストや主催者様からのご要望により、研修のご継続やご紹介をいただくことで信頼が広がります

研修・セミナー実施まで

-

ヒアリングさせていただきます

研修について期待していることや現状の課題、目標値など、ご希望を伺います。

研修参加者の状況や、研修の時間、職場風土や特性をふまえて、研修内容をご提案いたします。

ご希望の日程やご予算など、あらかじめお知らせください。 -

ご提案・お見積もり

ご要望内容と日程、対面・オンライン、ご準備資料にあわせて費用等のお見積もりをいたします。

ご確認をいただければ正式にお引き受けさせていただきます。

ご予算にあわない場合はご相談に応じます。ご遠慮なくお申し付けください。 -

打ち合わせ

研修内容の修正、調整、補足、要望など、必要に応じて打ち合わせをいたします。

オンラインの場合は事前の通信確認もいたします。 -

資料をお送りします

研修開始日3営業日前までに資料データを送付します。

事前に確認が必要など、ご希望の期日があれば間に合わせますのでご指示ください。 -

研修を実施します〜アフターフォロー

研修を実施します。

研修の後、直後と1〜2週間後のアンケート調査を実施し、未完了などあればフォローをいたします。また、研修内容の忘却防止と定着のため、フォローアップの動画撮影をしてご提供することもできますので、ご用命ください。

キャンセルポリシー

キャンセル料金の申し受けについては、次のようにさせていただきます。

(1)実施日の 6 営業日まで…なし

(2)実施日の 5~2 営業日まで…研修料金の 50%

(3)実施日の前日・当日…研修料金の 100%

なお、ご返金の際には振込手数料を差し引かせていただきますのでご了承ください。

費用

講師料、企画料、資料作成費、講師調整料として別途規定がございます。

交通費は実費、宿泊が必要な場合、宿泊費の実費となります。

ご依頼内容により、回数、時間はご相談に応じます。

まずは「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。

実績紹介

研修・講演

MDRT日本会/テレビ新広島/広島県市町村共済組合/広島県青年会議所/岩沼市商工会青年部/広島県男女共同参画財団/島根県立男女共同参画センターあすてらす/NEC健康・福利共済会/株式会社リブドゥコーポレーション/SGエクスプレイン/JA広島中央会/生協ひろしま/社会保障と地域包括ケアを学ぶ地方議員勉強会/ヨガジェネレーション/全国社会福祉協議会/日本認知症ケア学会/全国有料老人ホーム協会/全国身体障害者施設協議会/全国地域包括支援センター協議会/広島県地域保健対策協議会/広島県国民健康保険組合連合会/石川県在宅医療介護連携協議会/広島県薬剤師会/青森県老人福祉協会/長野県高齢者福祉事業協会/広島県老人福祉施設連盟/広島県シルバーサービス振興会/地域包括ケア実践研究会 社会福祉法人三篠会、社会福祉法人慈楽福祉会、社会福祉法人静和福祉会、社会福祉法人蓬莱会、社会福祉法人青山里会、NPO法人シニアライフアドバイザー協会、NPO法人リハケアネットワーク 広島・京都・島根・富山・宮崎・神奈川・山口・鳥取・兵庫・岡山・三重・和歌山・福井・静岡・愛知など、各自治体、社会福祉協議会、介護支援専門員協会、地域包括支援センター など

著書・監修

- 中央法規出版「あるある!笑と涙のケアマネ劇場」共著:2020年刊

- 金剛出版「孤立を防ぐ精神科援助職のためのチーム医療読本―臨床サービスのビジネスマナー」 共著:2007 年刊

- ミネルヴァ書房「地域福祉の今を学ぶ―理論・実践・スキル」共著:2010 年刊

- 日総研「介護人財+リーダーシップ」平成 20 年 12 月号

「高齢者・安全・安心ケア」平成 22 年 11 月号

「人が育つ施設に学ぶ 介護リーダー育成法」2014 年

「介護チームマネジメント」2018 年 3・4 月 介護事業所に求められる「今どき」の地域貢献 - 中央法規出版 月刊「ケアマネジャー」

- 地域包括ケアのレシピ 平成24年3月~26年3月

- 地域包括支援センターのお道具箱 平成 29 年8月~平成 30 年 8 月

- 管理職・ベテランが知っておきたいコーチングのスキル 平成 30 年 9 月~

- 特集記事「サービス担当者会議の課題解決」 平成 30 年 7 月号

- 広島リビング新聞社 「メテオライフ」執筆・監修:2016~7 年刊

- 介護情報誌「きゃぷす」便り 記事編集(タニシ印刷介護事業サービスCAPS)

- CBnews「2040 年に生き残る介護経営入門」

- ケアマネジメントオンライン「オンライン時代のコミュニケーション、ケアマネが知るべきこと、やるべきこと」連載

- ケアマネジメントオンライン「コロナ時代のオンラインコミュニケーション」原稿執筆

- 全国有料老人ホーム協会 広報誌連載中