ビジネス健康診断

意思決定・判断力と生産性向上・マネジメントの可視化研修

ビジネススキルを数値化・見える化するから「ビジネス健康診断」

研修主催担当のみなさん、こんなことはありませんか

・研修は開催したが、行動変容が見えてこない

・漠然とした内容では、具体的に伝わらない

・楽しかった!で終わるイベントになってしまった

・気づいてほしい人ほど気づかないジレンマがある

・せっかく学んだのに実践しづらい壁がある

人材開発の重要性が高まるなか、

成長をめざす組織は、リーダー育成を求めています。

あらためてリーダー育成の必要性を確認しましょう。

- 戦略的な方向性の提供: リーダーは組織のビジョンを具現化し、目標を達成するための戦略を導きます。適切なリーダーシップがないと、組織は方向性を見失い、成果を上げることが難しくなります。

- 変化への適応力: ビジネス環境は変化し続けており、リーダーはその変化に適応する柔軟性と洞察力が求められます。リーダーが適切に育成されないと、組織は迅速な対応ができず、競争力を維持することが難しくなります。

- チームのモチベーションと成長: リーダーはメンバーのモチベーションを高め、スキル向上を支援することで、生産性を向上させます。適切なリーダーシップが欠けると、メンバーのモチベーション低下やスキル停滞が生じ、成果が制限される可能性があります。

しかし、現状では、リーダー育成がうまくっていないといいます。

その理由には・・・

- リーダーシップのトレーニング不足: 適切なリーダーシップトレーニングが行われていないため、リーダーが求めるスキルや知識を身につける機会が限られています。

- フィードバックの不足: リーダーへの適切なフィードバックが提供されないため、自己成長の機会が限られ、リーダーシップスタイルの改善が難しい状況があります。

- リーダーの役割不明確: リーダーの役割と責任が明確でないまま昇進するケースがあるため、リーダーシップの方向性や期待値がズレることがあります。

みなさんの職場ではいかがでしょうか?

ビジネス健康診断のご提案。

この研修プログラムは、

自分の仕事の進め方考え方を振り返り、行動変容と成長を生み出します。

そして、未来のリーダーシップを意識化させる研修です。

この研修の3つの特徴

1 インバスケット研修を活用します

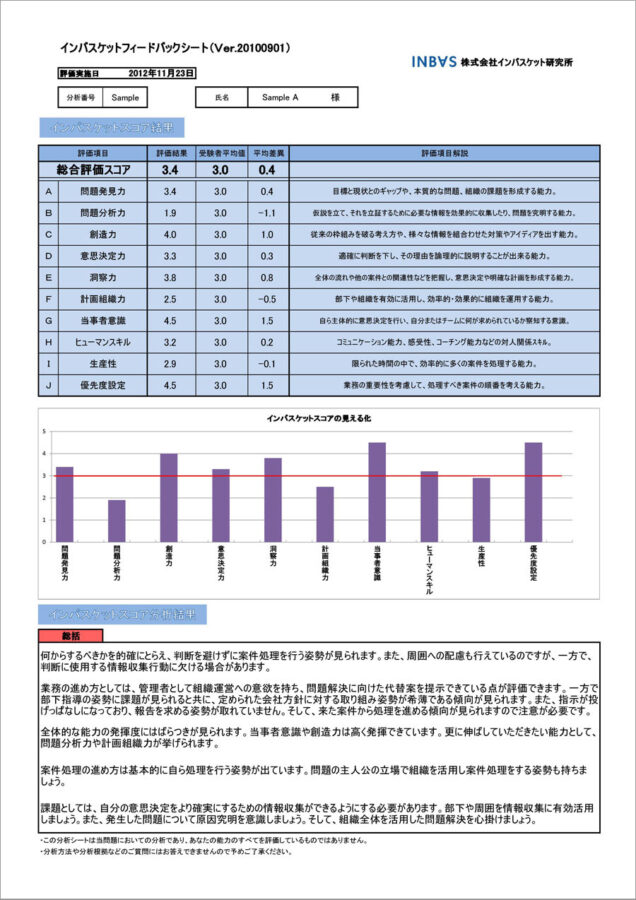

インバスケット研修とは、仮想のビジネスシーンにおいて、限られた時間の中で質の高い判断・意思決定を行うビジネスゲームです。10のビジネススキルを可視化することで仕事の進め方、行動ぐせの傾向がわかります。

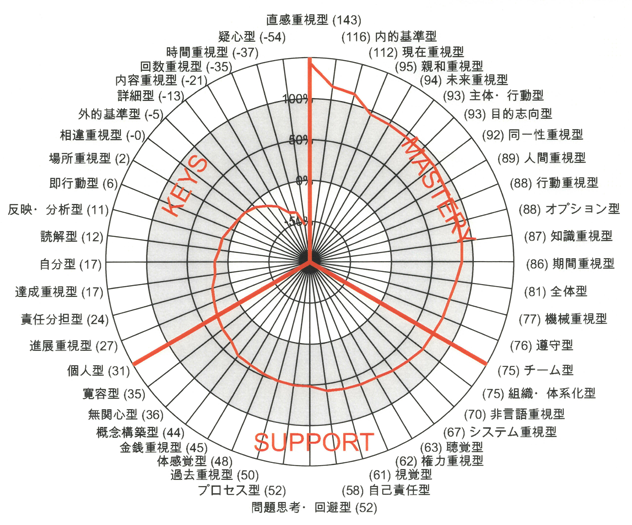

2 iWAMプログラムを活用します

iWAMプログラムは、iWAM診断テストを通じて「人が職場において何に動機付けられ、どのような行動を取るのか」が数値化されて正確に反映されます。まさに、職場環境における個人の仕事の考え方、モチベーションの傾向をありのままに映し出す「レントゲン写真」。相互理解が促進されます。

3 フィードバック

コーチングスキルを活用した、肯定的意図を重視するフィードバックをします。具体的に事実だけを客観的に伝え、自ら改善点に気づき、必要な変化の行動をとるよう支援するプロの技術を提供します。

弊社のインストラクターは、全国で女性初のインバスケット認定インストラクター、iWAMマスター、生涯学習開発財団認定マスターコーチという、上記3つのプログラムの上位ライセンスをもち、豊富な経験とスキルがあります。

この研修を通じて、ビジネスパーソンとしての能力と、一人ひとりの仕事の思考傾向をアセスメントして可視化させます。それをもとに、判断力と問題解決力などマネジメント能力を向上させ、さらにコミュニケーションスキルを活用した実践力を高めることで、行動変容と成長を目指します。

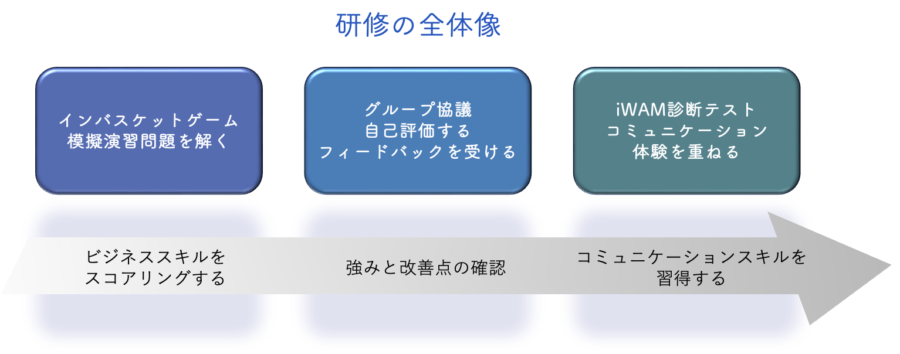

研修の全体像とカリキュラム例

研修日数:1日間

開催時間:9:30〜17:30(休憩あり)

受講人数:10〜24人

推奨対象者:リーダー級・中堅社員層・管理職層 (階層によって使用する教材が異なります)

実施形式:集合研修 または ライブオンライン配信

標準見積価格:

1 研修費用: 200,000円(税別)

2 インバスケット演習教材費用:概算2,500円(税別)×受講者数(教材によって単価が異なります)

3 スコアリング費用:20,000円(税別)×受講者数(スコアリングの実施は任意です)

4 iWAM診断テスト受検料:10,000円(税別)×受講者数(iWAM診断テストの実施は任意です)

開催について、半日開催や数日に分けての開催など、ご要望にあわせてアレンジいたします。

研修の目的にあわせて、対象者の選考、開催周知の方法など、ご担当者様のサポートをいたします。

見積額は実施時期や参加人数によって変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

まずは、体験してみてください

インバスケット研修の無料体験会があります

こちらからお申し込みください(インバスケット研究所のサイト)

iWAM診断テストの無料版をご利用ください

こちらからお申し込みください(iWAMプロフェッショナルズのサイト)

なによりも主催者様ご自身が、十分にご納得のうえご判断ください。

ワーキングケアラーサポート(仕事とケアの両立支援)

2025年。日本は超高齢化へいよいよ本格的に突入します。

団塊の世代が75歳を迎えることで医療や介護といった社会保障制度に大きなインパクトを与えます。2024年春から制度改正が本格的にすすめられ、前代未聞の提案がくるのではと本気で心配をしています。

じつは心配はそれだけでなく、

多くの企業にとってじつは超高齢化による経営リスクがあります。これはあまり知られていないのですが、介護や療養を理由に優秀な人材が退職していく流れになります。しかも「急に」です。

たいせつな家族を守るのは自分しかいない。

仕事をしながら家族を支える人のことをワーキングケアラーといいます。

支えるとは、実際に介護や看護、介助など、そばにいて見守るなど、お世話をする=ケアという意味です。

働き方含めて「多様性推進」ですが、今までとは次元の異なる課題に直面します。そして、それが数十年にわたって続いていきます。

「育児・介護休業法」など必要な制度も整備されました。ワークライフバランスの推進や女性活躍社会の推進などを含めて、働き方改革に向けた施策を進めていますが、残念ながら法制度はかたちだけ。実態把握もできていません。

「個人的な事情は職場じゃタブー」

ワーキングケアラーの日常は水面化で静かにすすめられ、給湯室ですら語られることがなくなった職場環境では、上層部には伝わりません。なぜこうした取り組みが必要なのか、具体的なサポート、制度利用の促進など手付かずのところが多いでしょう。

「もっとわかりあいたい」

ひとりで完結できる仕事よりチームのほうが生産性や効率がよく、満足度や達成感が得られやすいということはご存知でしょう。ところが忙しいばかりの職場環境では、他人のことまで配慮ができません。すると時間有休をひんぱんにとったり、リミットせまっているのにもかかわらず定時で早足で帰る人をみると、あまりいい雰囲気になりません。こうでないと!こうあるべきだ!という正しさあまって、どうして!いつもそう!と感情が先走りしてしまいます。ほんとうはいい仕事をするために、もっとわかりあいたいのに。

これを放置していると、貴重な人財の流出と職場風土の悪化につながり、経営にも大きく影響します。

今後加速する人材不足に対して、「両立ができないため退職する人を見送る」のではなく、「両立するために全社的に支えていく」視点を手に入れて、人財に選ばれる企業になる道筋をご提案するものです。

こちらのサイトでもご案内しています。

プロ講師ドットコム

3 中高年世代のキャリア・リモデル 〜働かない社員を働く社員に変える〜

有休や○○休暇、社員の休みが増えました。残業もしないようになりました。

フルで働く人よりも、パートや時短、育休、介護など、短時間で働く人も増えてきました。

とくに

40代から50代の中高年齢層社員の働きぶりには個人差が歴然としてきました。

そして

定年延長から定年撤廃の流れ。

お荷物とか「働かない社員」とか「給料どろぼう」とか言われたり・・・。

経営者のみなさん

社員の年齢構成を考えてみてください。

中高年社員のパフォーマンスが気がかりならすぐに手立てを。

社員は「働かない」ように見えていても、ほんとうに働きたくないのではありません。なぜ働かないのか?がわかれば、対応する方法がわかります。

中高年社員が働きたいと意識を変え、のびのび働くのをお互いが協力しあえる職場風土に変わるよう、会社の成長をめざすための考え方と具体的な取り組み方法をお伝えするセミナーです。

4 世代間コミュニケーションから始める職場改革

「昭和ハラスメント」といわれたときには正直「イラッ」ときたのでは?

時代の速度があがれば世代の違いを実感するものです。

ただ、「古い」とか「わからない」とか言われたり、伝えたいことが違った形で伝わってしまったりすると、自分の不甲斐なさに情けなくなったり、コミュニケーションの意欲が低下してしまいますね。

これが「世代間コミュニケーション」のスタート地点です。

職場はいろんな考え方、背景、経験、専門性、意識を持つ人のあつまりです。お互いを理解しあい、相手にうまく伝わるように言葉を選び、仕事をすすめる必要があります。今までなら「常識」とか「あたりまえ」があって、「あ」「うん」で分かり合えていた安定した時代でした。しかし、現代は変化の時代。あたりまえが通用しないのです。どうすればよいのか、昭和から平成に頑張ってきた人にとってはとても重たい問題です。

もしこれがうまくいかなかったら?

人は理解しあえない職場で「がんばろう」と思えません。もらえるだけ給料をもらって最低限で働く選択をしようとします。また、家庭の事情で急な休みをとったり、正規からパートに、在宅勤務になど働き方を変えたり、思いがけず病気になり療養が必要などで周りのサポートがないとわかったら、「ここにはいられない」と転職をしようとします。

もし、世代間のコミュニケーションが良好になると?

自分のことをわかってくれる職場の人のことを、もっと理解したいと思い、もっと助けてあげたいと思い、もっといい仕事をしようとします。人の心理は心理的安全性を求め、その環境のなかで自己成長をめざそうとするからです。

世代間コミュニケーションとは?

言い換えると「自分の正しさのぶつかりあい」です。

生きてきた人生から学んだことは、自分のなかでは正義です。それを否定されるとしたら自分自身の否定と同じです。だからこそ、世代間を理解することは大切なことなのです。

どうやって理解しあえばよいのでしょうか?

理解できないことだってあるはずなのにどうすればよいのだろうか?

これからは細切れに働く人だらけの集まりになります。24時間働けるスーパー選手が仕事をなしとげるのではなく、多様な価値観と生活背景をもつ人たちがどううまくパス回しをするか、それを職場に入れていくことが必要です。

ほんとうの世代間コミュニケーション

単にハラスメント対策ではないし、若い人に媚びるのでもないのです。

すべての人がのびのび働ける職場環境に変えて、成長をめざすための取り組みです。